今回のお相手:南 裕子さん

岡山県備前市出身で、今は神奈川県に住んでいるグラフィックデザイナー。デザインに興味を持ち、大学生の頃から演劇のチラシやパンフレットのデザインをしていた。大学卒業後、デザインの専門学校で本格的にデザインを勉強して独立。地域や文化にも興味があり、地元である備前市や瀬戸内の魅力も発信している。

子ども取材班

No.5 かのぴ:

画力を上げることを頑張っている。ソラマチできれいなかんざしを買ってもらったことが嬉しかった。

No.9 わー:

にわとりの世話を頑張っている。書道の級が上がったことが嬉しかった。

No.13 みかん:

勉強やダンスを頑張っている。水槽から飛び出した魚が生きていて、元気になったことが嬉しかった。

生活をするためにお金を稼ぐ仕事のことを「生業」といいます。おしごとメディアNARIWAIでは、働く大人に「仕事」と「お金」の関係についてお話を聞いていきます。

今回のゲストは南裕子さん。グラフィックデザイナーです。グラフィックデザイナーって、いったいどんなお仕事なのでしょう?

かのぴ・わー・みかん:

よろしくお願いします。

南さん:

よろしくお願いします。

つくる仕事に憧れた子ども時代

みかん:

子どもの頃、どんな大人になりたいと思っていましたか?

小学生のときは漫画家になりたくて、ずっとノートに漫画を描いていました。私、オタクだったんですよ(笑)。

毎年東京のビックサイトで、コミックマーケットというイベントがあります。そこには行けなかったけれど、岡山にも似たようなイベントがあって。自分でつくった便箋を印刷所で印刷して売っていました。よく考えたら今の仕事も、デザインをつくって、印刷所で印刷してもらうので、やっていることは似ていると思います。

ビックサイト=東京都江東区にある、日本で一番大きな展示場

便箋=手紙を書く紙

かのぴ:

アンケートに「宝塚歌劇団の男役になりたかった」と書かれているんですけど、実はあまり宝塚歌劇団を知らなくて。どんなものか教えていただけますか?

宝塚歌劇団というのは、女の人が男性の役も女性の役もやる劇団です。ミュージカルをやっているんだけど、とてもかっこいいの。

かのぴ:

おおー、これが宝塚歌劇団ですか?

そうです。全員女の人です。

かのぴ:

全員?

そう。宝塚歌劇団には男の人がいません。とてもかっこいい衣装で、歌って踊ってお芝居をする劇団です。

中学生のときに初めて観に行って、かっこいいって思ったの。中学・高校生は演劇部に入っていて、そこには宝塚歌劇団に憧れている人たちがたくさん集まっていました。だから私が通っていた学校の演劇部は、宝塚歌劇団の作品を演じることが多かったんですよ。

私は男役をやらせてもらっていました。みんなで一つの作品をつくる過程がおもしろかったので、学校を卒業したら宝塚歌劇団に入りたいと思っていました。

演劇部=お芝居をするクラブ

過程=ゴールまでの道のり

かのぴ:

男役だったんですね、かっこいい。

でもね、身長が全然足りなくってね。宝塚歌劇団の男役の人たちの多くは、身長が170cmもある。私は牛乳をいくら飲んでも152cmまでしか伸びなかった……(笑)。もうこりゃあかんなと思って、宝塚歌劇団は諦めました。

高校3年生になって、いよいよこれから自分の将来をどうするか考えなきゃいけなくなったときに、宝塚歌劇団はどうやら無理そうだとわかっていたので(笑)。私は早稲田大学に進学したんだけど。

進学=中学から高校、高校から大学のように次の学校に進むこと

かのぴ:

早稲田!

実は早稲田大学って、演劇が盛んなんです。自分が将来したいことは決まっていなかったけれど、演劇は当時から大好きだったから。また演劇に関わりたいなと思ったときに、すぐにやれる環境にいたかったんだよね。

早稲田大学には演劇サークルがたくさんあったから、自分のやりたいことに合わせて仲間を探せるかもしれない。それならとりあえず早稲田に行ってみようと、高校時代は受験勉強を頑張りました。

サークル=クラブ活動

受験=進学のために試験を受けること

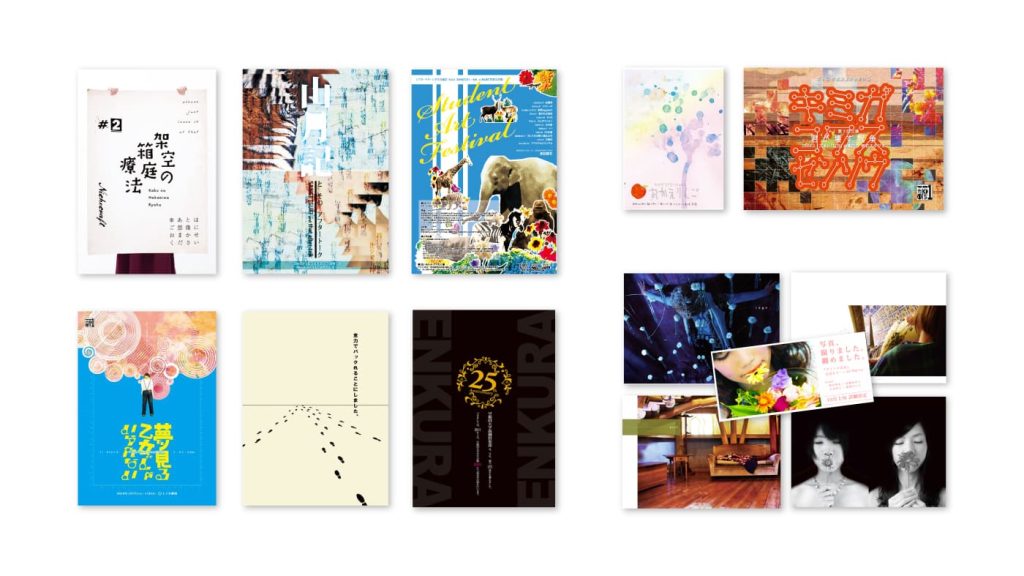

大学生の頃、南さんが制作した演劇サークルの公演ポスター

かのぴ:

子どもの頃、憧れた人はいますか?

具体的に憧れていた人がいなくて。ただ、有名な人ではないけれど、いつか自分のお母さんのように働けるといいな、と思っていました。

私のお母さんは、家で近所の人にアートやクラフトを教えていました。学生時代に美術やデザインを勉強していたそうです。お母さんのように家で、しかも自分で何かをつくる仕事をするのはいいなと思っていました。それに、おばあちゃんも洋裁の先生をやっていたの。今は90歳近いんだけど、おばあちゃんは戦後に自分一人で洋裁屋さんを立ち上げました。

洋裁=裁縫で洋服をつくること

戦後=1945年8月まで行われていた、「第二次世界大戦」という戦争が終わってからの時代のこと

かのぴ:

えぇっ!一人で立ち上げたんですか?すごい……!

そう、20歳でまだ若いのに自分一人でお仕事をはじめました。しかもけっこう人気店だったというお話を聞いて、すごくかっこいいなと思っていたんだよね。今振り返ってみたら、自分にとってお母さんとおばあちゃんが憧れだったのかもしれません。

彼女たちの姿を見て、自分も何かをつくる仕事や、家にいながら一人でもできる仕事をしたいと思うようになりました。

たくさんの人と協力してつくりあげる

みかん:

今の職業名はなんですか?

今日たくさんお芝居の話をしているけど、今はグラフィックデザイナーという仕事をしています。

わー:

グラフィックデザイナーって、何をしているお仕事なんですか?

グラフィックデザイナーは、一言でいうとグラフィックをつくっています。と言っても、たくさんのやり方があります。電車の中の広告や、渋谷のポスターをつくっているような広告デザイナーさんもいるし、お菓子のパッケージをつくっているデザイナーさんもいる。なかには、雑貨のデザインをする人もいるよね。

いろんな仕事の仕方があるけど、私の場合は、イベントや演劇公演の宣伝のためのデザインをメインでやっています。

例えば、「次の公演はこういうものですよ」とお知らせするチラシ。そこには、どんなキャストが出るのか、時間や場所や見どころについても書かれています。

グラフィック=コンピューターを使って文字や画像、色などを組み合わせて、情報やメッセージを伝えるデザインのこと

かのぴ:

かっこいい。そんなところまで描いているんですね。

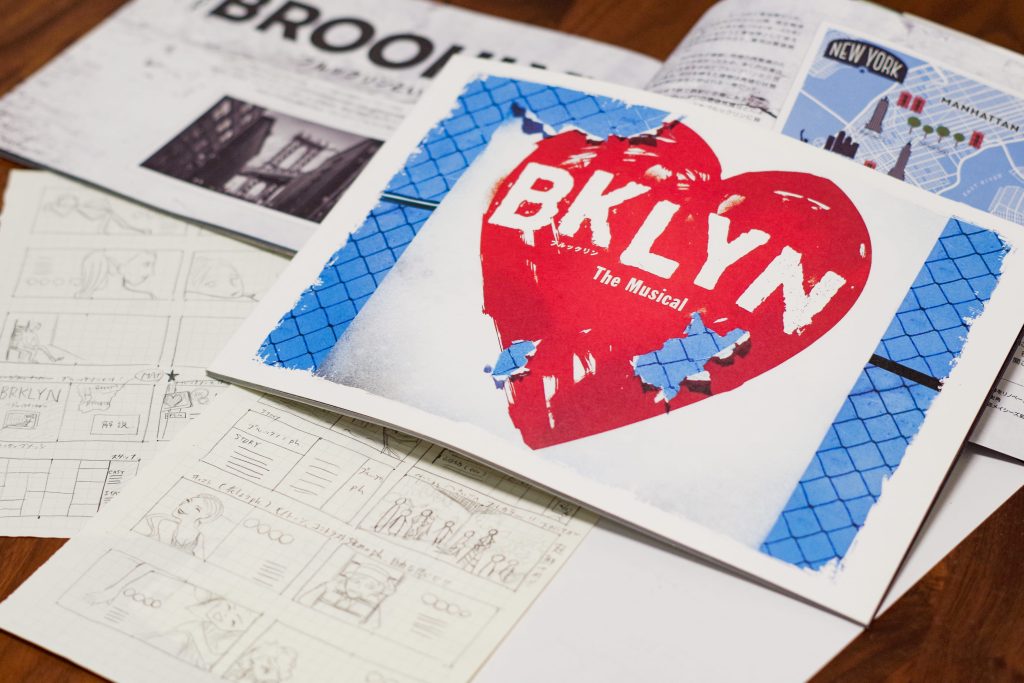

当日、劇場で販売する演劇のプログラムもつくります。キャストを紹介したり、ファンの方向けに稽古場の写真をまとめて、裏側を見せたりしています。

例えば、アメリカのブルックリンという街が舞台の作品では、歌手同士が対決するストーリーだったので、かっこいい感じのデザインにしました。

このときは、ブルックリンはどういう街なのかをお客さんが知ったほうが作品を楽しめそうだと思ったので、ブルックリンについて解説を入れました。

お芝居のチラシやパンフレット、ポスター、それにウェブサイトに出すためのイメージビジュアルと、日時・場所・公演のタイトルが入ったバナーというものをつくっています。それを使って、ウェブサイトやTwitter、FacebookなどのSNSでも宣伝します。

販売=売ること

イメージビジュアル=メインになるイメージの画像

かのぴ:

グラフィックデザイナーって、絵を描くこともあると思います。私ももうすぐ卒業アルバムをつくるので、パンフレットをつくるときにはどんなことをするのか知りたいです。

わたしは絵はあまり上手ではなくて、チラシやポスターで実際に使う絵は描かないんです。でも、デザインのラフは描くことがあります。全部で何ページあって、それぞれのページにどういう内容を載せるのか、どういう構成やデザインにするのかをイラストで描いていく作業です。

ラフ=下描き

構成=組み立て方

みかん:

へぇー!

かのぴ:

おぉーラフだ!初めて見た。

これは、ブルックリンという街を説明するページをつくりたいと思って描いたラフですね。ラフが実際にデザインになったときは、こういう感じに出来上がります。

パンフレット制作のお仕事で使用したラフとデザイン

私はデザインをつくっているんですが、写真やイラストは撮ったり描いたりしていません。イラストや写真が必要な時は、プロの方に依頼しています。

イメージしているものを、自分よりもしっかりと表現してくれるプロフェッショナルがいたら、その力を借りながら一緒にデザインをつくっています。

依頼=ものごとを頼むこと

かのぴ:

はじめて知りました。どんな流れでデザインの仕事をしているんですか?

まずは、依頼してくれた人とお会いして打ち合わせをします。聞く内容はたくさんあります。その企画はどんな内容なのか、なんのためにやるのか、どんな人に見てほしいのかを最初に聞きます。

目的がわかったら、何をつくりたいのか、ポスターだけなのか、チラシやパンフレットも必要なのか、パンフレットは何ページ必要かを話し合います。最後に、いつまでにほしいのかというスケジュールを確認します。

デザイナーはスケジュールが大事です(笑)。なぜなら、イラストレーターさんや写真家さん、実際に依頼をくれた人などたくさんの人が関係してくるからです。その人たちがいつまでに何をしないといけないのか日程を調整して、ちゃんと「この日までに必ず仕上げる」という管理をするのも大事な仕事の一つだと思っています。

そこまで調整できてようやく、ラフを描く段階に進みます。あとは、自分が知らない知識が必要な場合は、調べることもしますね。

企画=アイデアを出して計画を立てること

かのぴ:

そういうこともするんだ。大変ですね。

もちろん依頼をくれた人が教えてくれることもあるけど、それだけではアイデアが広がらないなと思うと、自分で本を読んだりインターネットで調べたりします。

そうやってラフを描きあげて、それをもとに依頼をくれた人と、「こんなデザインにしようと思うんですけどどうですか?」という打ち合わせを何回か繰り返します。相手からOKをもらったら、実際にデザインをつくる作業に入ります。

デザインができたら、印刷所に入稿します。入稿とは、デザインのデータを印刷所に送って、印刷してもらう作業です。

印刷が出来上がったら、色校正といって、刷り上がった印刷物を実際に見てチェックする作業があります。実物の印刷を見ることで、イメージしていたものとの違いを見て、調整することができます。

かのぴ:

けっこう大事な作業ですね。

そうだね。実際にお客さんの手に渡るものだから、きちんと確認するのは大事な作業ですね。

お客さんに演劇を楽しんでもらうためにデザインで伝える

デザイナーは知っておくべきことがたくさん!

わー:

どんな人から依頼されることが多いですか?

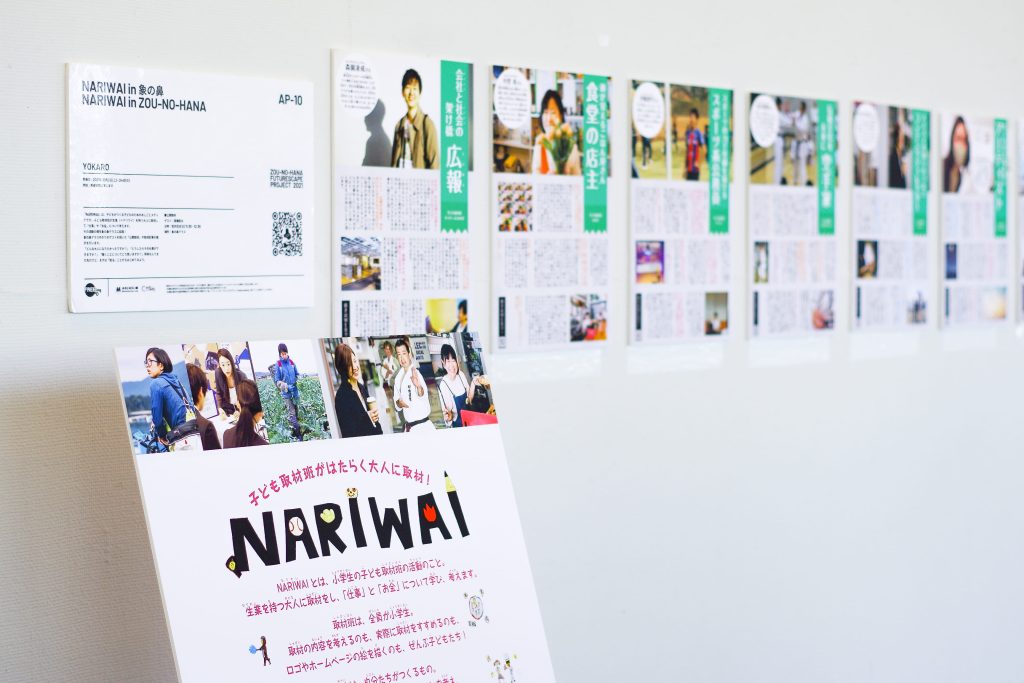

今は、演劇公演をしたい方が一番多いかな。ただ最近は、仕事をくれる人の幅も広がってきました。例えば地域のイベントをやりたいとか、アートに関わる人たちから「展示会やワークショップのお知らせをつくりたいから、協力してくれないか」と声をかけてもらうことが多いですね。

私も地域の取り組みや文化に興味があるので、そういう人たちと一緒に仕事ができてうれしいです。

みかん:

小さい頃は漫画家になりたかったと言っていましたが、今の仕事に漫画が影響していることはありますか?

たくさん漫画を読んだことは、影響しているかもしれません。連載漫画というのは、毎週表紙があったり、1ページ丸々イラストが入っていたりしますよね。その構図やデザインのつくり方の勉強になった部分が大きいと思っています。

無意識で真似していることもあるし、かっこいいと思った表現は覚えている。いろんなものを読んだり見たりしたことは、今に役立つ経験になっていると思います。

構図=できあがりを考えて、構成をバランスよくすること

かのぴ:

漫画ってすごいですね。そういう目線で見たことがなかったけど、たしかに私も無意識で真似しているところがあるかもしれません。

みんなの年齢のときに読んだものって、この歳になっても覚えているんだよ。だから今は、たくさんいろんなものを見たほうがいいと思う。

かのぴ:

デザインのお仕事で大事なことはなんだと思いますか?

つくることはもちろん大事だけど、それと同じくらい最初の打ち合わせも大事だと思います。相手が何をしたいかを聞き出すのは、とても時間がかかるんですよね。

相手がわかりやすく丁寧に説明してくれたとしても、時間が足りなくて聞き出せなかったこともあります。それに、話している本人は気づいてないけど、実は他にも大事だと思っていることだってある。

それは何度も話し合ったり、時には「こうじゃない!」「こう思う」とぶつかりあったりしながら聞き出せる部分も多いんです。

つくり始める前に、相手の方は何を本当は期待しているのか、どうしたいと思っているのかを聞き出す時間をつくるのは大事です。

学生時代から集めているデザインの参考資料

(漫画・雑誌・本・展覧会の図録・海外で手に入れたパンフレット・映画や演劇のチラシ)

わー:

グラフィックデザイナーってどうやったらなれるんですか?資格とか学んだほうがいいことってありますか?

デザイナーと名乗っちゃえば、デザイナーになれます。

かのぴ:

前に取材したアーティストさんも、同じようなことを言ってました。

そうだね。似てるかもしれない。自分が名乗ってデザインを依頼してくれる人がいたら、デザイナーになれると思う。ただ、デザイナーとしてお仕事をするためには、知っておかなければいけないことがあります。

かのぴ:

知っておかなければいけないこと?

例えば、デザインをつくるためのパソコンのソフトの使い方、印刷の仕組み、デザインをつくるために関わってくれる人たちのことを、知っておかなければいけません。それにデザイナーは、依頼してくれる相手をよく見て、その人がやりたいことを理解して、実際にデザインで形にすることが求められます。

そういった知識を身につけるには、ちゃんと勉強する必要があると思いますね。自分で本を読んだり、プロの人に話を聞いたりして勉強することもできる。でも美術大学やデザインの専門学校に行くと、先生がきちんと教えてくれるので身につくのも早いです。

学校を卒業したら、デザイン事務所に入ったり、会社のデザインの部署に所属したり、フリーランスになったりして働いている方が多いです。

私の場合は、大学生のときからデザイナーと名乗って、お仕事として活動していました。それでも、自分の知識や技術が足りないと思うことがあった。だから、大学を卒業した後にデザインの専門学校に進学して、2年間しっかり勉強しました。

知識=いろいろと知っていること

部署=会社の中でそれぞれ担当している仕事の場所

所属=その場所のメンバーになること

技術=ものを作り出したり、生み出したりする方法

かのぴ:

そうなんですね。南さんのようなフリーランスのデザイナーとして活動するために、SNSでの活動の仕方はありますか?

私のSNSの活動の仕方は、お仕事でやったことではなくて、自分が興味のあることを発信しています。

例えば私の地元は岡山県備前市で、備前焼という焼き物が有名な街です。自分が生まれた街にデザインやPRで関われたらいいなと思って、備前焼のことをSNSで発信していました。そうすると、地元の同世代の方が「一緒にお仕事をしましょう」と声をかけてくれました。

デザイナーとしての仕事は、直接会って知り合った人や友達、一緒に仕事をした人から声をかけてもらうことが多いですね。

フリーランス=会社に勤めるのではなく、自分の持っている力と仕事を結びつけながら、自由に仕事内容を決めて働いている人のこと。

紙の種類によって、印刷物の雰囲気が変わってくる

法律や福祉とデザインの深い関係

みかん:

つい手にとってしまうようなポスターをつくる秘訣はありますか?

難しいな。毎回どうしたらいいか迷うんですよね。技術でいうと、赤や黄色のような目立つ、人の注意を呼ぶ色を使って、目を引きつけることもあります。

あとは、その企画の目玉は何かを考えます。例えば有名な女優さんが出演するとしたら、その人が演劇公演のセールスポイントになるよね。他にも地域のイベントだと、みんなが考えている課題やテーマを、ポスターの中心に持ってくることもあります。

例えば、何十年も使われていない空き家があったとします。「この家を使って、みんなが集まれる場所やお店をつくるのはどうか」となったときに、どんな風に使うかをみんなで考えるイベントをするとしたら、空き家が話の中心になるよね。

そのように、その企画の目玉はどこなのか、人間はどういうものにひかれるのかを考えます。あとは…… そうだ、そのポスターを貼る環境も大事です。

セールスポイント=目玉になるポイント

課題=解決しなくてはならない問題

かのぴ:

貼る環境?

例えば駅のポスター。渋谷や新宿の駅には、大きなポスターがあるよね。そういうポスターはすごく派手で、情報がたくさん詰まって、キャラクターもいっぱい並んでいるものが多いんだよね。そこにあえて真っ白でシンプルなポスターを貼ると、逆に目立つかもしれない。

あとは、そのポスターの前を誰が通るのか。若者ばかりが通るのか、お年寄りしか通らないのか、それとも幼児が通るのか。その人たちに向けて、デザインを変えなければいけない。そんなことを考えながら、記憶に残るデザインを考えるようにしています。

かのぴ:

いろんなことが大事なんですね。

わー:

事前アンケートに、行動心理学や法律を学んだほうがいいと書いてあったんですけど、それってデザインに関係があるんですか?

実は関係があるんですよ。二つ挙げると、法律とユニバーサルデザインかな。法律というのは…… 例えば著作権や肖像権って聞いたことある?

行動心理学=なぜその行動をしてしまうのかを観察、研究すること

法律=国の決まり

著作権=つくった人が持っている権利

肖像権=勝手に写真を撮られたり、写真を使われたりすることがないようにするための権利

わー:

あります。

法律は、「知らなかった」では許されない場面も多い。自分が一生懸命考えたデザインだったとしても、もしかしたら誰かがすでにつくったデザインと似ている可能性もあります。

そういうことがあるとショックだよね。それに、もし誰かが先につくったデザインが「商標登録」といってすでに登録をされていたら、真似したという理由で法律違反になることもあるんですよ。つくり直しで済めばいいけど、罰金を払わなければいけなくなることもあります。

かのぴ:

罰金!裁かれるんですね。

そうです。だから著作権や肖像権、薬機法といった法律は知っておいたほうが安心だよっていうのは伝えたいです。

薬機法=薬や化粧品を安心・安全に売ったり、買ったり使ったりするための決まり

かのぴ:

なるほど。

もう一つはユニバーサルデザイン。昨年は東京でパラリンピックもありましたよね。障がいのある人も、国や文化が違う人も、大人も子どもも、どんな人にも親切なデザインを考えるのは大事なことです。

デザインには、命に関わるものもあります。例えば私たちのまわりには、赤や緑などの色のちがいを見分けることが難しい人もいます。もし非常口が色覚に障がいのある人にわかりづらいデザインになっていると、その人の命も危険な目にあってしまうこともありえる。

デザインする側がどんな人にも伝わるデザインを勉強して、考えて、設計するのは大事なことです。みんなが大人になる頃には、ユニバーサルデザインの勉強が今よりも大事になると思うな。

文化=人々が社会の中でつくりあげてきた、ものごとや考え方など

設計=この場合はデザインをつくること

かのぴ:

すごく勉強になりました。この職業の魅力と大変だなって思うことはなんですか?

大変なことを先にいうと、忙しくて寝られないときがあることかな。なるべく寝るようにはしているけれど。どうしてもスケジュールがきつくなっちゃうと、間に合わせようと思って寝ずに仕事をすることはありますね。

あとは、さっき依頼者との話し合いを大事にしようという話をしたよね。依頼者が何を伝えたいかわからなくなったとき、時間をかけて話をして、一緒に考えるのが少し大変だと思うときもあります。大変だけど、でも実はそれが一番楽しいと感じますね。「自分がやりたいことはこれだ!」ってきれいにまとまった瞬間は、すごく気持ちがいいから。

かのぴ:

それはもはや真理ですね。

そうだね。時間をかけて考えるのは大変だけど、イベントや企画、商品のよさを伝えるために何回も話すのは、とても贅沢な時間だと思います。

それに、熱い想いを持った人と直接お話をすることも多いので、私も刺激を受けます。勉強になるし、「この人のためなら頑張りたい」という気持ちになれる。この仕事をやっていてよかったと思う瞬間です。

象の鼻テラスで開催されたイベントで、南さんがデザインしたパネルを展示

かのぴ:

どんなことで落ち込みますか?

相手の想いを上手く汲み取れないまま、締め切りがきちゃったときはすごく落ち込むかなあ。締め切りは泣いても叫んでも来ちゃうから(笑)。20代の頃は技術が足りなくて、自分がつくりたいイメージは頭の中にあるのに、形にしようとしたり描いたりしようとすると、全然イメージ通りにならないこともありました。

だから次は絶対期待に応えたいと思って勉強するし、スケジュールが足りなかったと思ったら、もっと余裕を持ってスケジュールを組むようにしています。

わー:

生まれ変わってもデザイナーになりたいですか?

生まれ変わってもなりたいです。毎回新しいことを学べるし、新しい表現について考えることができて、とてもおもしろいと思っています。デザインという仕事を通じて、熱意を持っている会社やクリエイターさんに出会えるので、とてもやりがいを感じますね。

みかん:

今の子どもたちにデザイナーの仕事はおすすめできますか?

おすすめしたいです。さらに言うと、デザイナーだけじゃなくて、みんながデザインをできるようになったらいいなとも思います。

相手の話を聞いて、どんな表現にしたらその思いがみんなに伝わるか考えて、形にしていくことは、デザイナーに限らずどんな仕事でも必ずやっていることだと思うんだよね。

伝えたいことがありすぎて、優先順位がつけられないときに、情報に優先順位をつけて整理する。どういう見せ方をしたら相手に一瞬で伝わるか考えるのも、デザイナーの仕事。それができるようになるためには訓練が必要だけど、できるようになるとどんな仕事にも役に立つと思います。

私の周りにも、デザインを勉強すればよかったという人が多いんです。だから、デザイナーになりたいって言ってくれたら、私は全力で応援したい。逆に、デザイナー以外の仕事をやりたい人もデザインの勉強をしてくれるとうれしいです。どこでもきっと役に立つと思います。

優先順位=何からするべきか順番を決めること

演劇やデザインへの情熱、そしてグラフィックデザイナーとして大切にしていることをお話ししてくださった南さん。後編では、地域や文化とデザインの関係、そして働くことや「仕事」と「お金」の関係についても聞いていきます。

南裕子さんのSNS

【子どものためのおしごとメディアNARIWAI】

子ども取材班:かのぴ、わー、みかん

編集部:スナミアキナ、吉川ゆゆ

ライティング:スナミアキナ

サムネイルデザイン:スナミアキナ

編集:吉川ゆゆ

編集長:吉川ゆゆ

主催:YOKARO